Wer in der Zukunft lesen will,

Muss in der Vergangenheit blättern …

Vorwort

Am 6. Mai 1025 stellte der damals neu gewählte König Konrad ll. in Schwarzenbruck (SUARZABRUCCA) eine Urkunde aus. Er hat damit Schwarzenbruck aus der Anonymität der Geschichtslosigkeit befreit – 25 Jahre vor der ersten Erwähnung Nürnbergs! Schwarzenbruck hat sich längst zu einer aufstrebenden Gemeinde im schönen Schwarzachtal, am Lorenzer Reichswald liegend, entwickelt.

Schwarzenbruck ist meine Heimat. Im Januar 1933 wurde ich im Haus Nr. 19, der jetzigen Bäckergasse, am Bahndamm geboren. Ich bin noch im alten Schulhaus zur Schule gegangen und habe hier eine schöne und erlebnisreiche Kindheit verbracht. Mein Schulweg ist mir in lebhafter Erinnerung geblieben – bei Wind und Wetter durch das schöne Schwarzachtal. Hier am Bahndamm wohne ich noch heute.

30 Jahre lang durfte ich in der Gemeinde Schwarzenbruck Bürgermeister sein (1966 – 1996). Es war mir schon immer ein Anliegen, den hier geborenen jungen Menschen, aber auch den vielen Neubürgern zu vermitteln, in welcher „historischen Gemeinde“ sie leben. Auch die Mitbürger in den neuen Ortsteilen, die durch die Gemeindegebietsreform 1972 nach Schwarzenbruck kamen, sollen erfahren, dass der Raum schon immer zusammen gehörte.

In vielen Sitzungen hat der von mir ins Leben gerufene Arbeitskreis „Schwarzenbrucker Chronik“ das Material für dieses Buch zusammengetragen. Für die vielen Stunden, die alle ehrenamtlichen Mitglieder dieser wichtigen Arbeit gewidmet haben, sei ihnen herzlich Dank gesagt.

Albrecht Frister

Albrecht Frister

Gründer der Chronik-Gruppe Schwarzenbruck

(Er verstarb am 20. Januar 2022

im Alter von 89 Jahren an seinem

Geburts- und Wohnort Ochenbruck.)

Wie alles begonnen hat „Die Königsurkunde vom 6. Mai 1025“

Wie alles begonnen hat „Die Königsurkunde vom 6. Mai 1025“ Der damals neugewählte König Konrad II. stellte am 6. Mai 1025 in Schwarzenbruck eine Urkunde für den Bischof Egilbert von Freising aus. Das Schriftstück hat mit dem Ort Schwarzenbruck weiter nichts zu tun, als dass es hier niedergeschrieben und beglaubigt wurde. Warum geschah das gerade in Schwarzenbruck? [...]

Scharmützel mit den Markgräflichen am 6. Mai 1696 in Altenthann

Scharmützel mit den Markgräflichen am 6. Mai 1696 in Altenthann In Burgthann wurden 2019 bei einer Sichtung der Unterlagen des Pfarrarchivs Altenthann vier historische Dokumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert vorgefunden: Archiv Nr. 85 listet das Kirchenstuhl-Register im 19. Jahrhundert auf, mit Nr. 86 wird ein gut erhaltenes Agendabüchlein aus Nürnberg bezeichnet und Nr. 88 ist [...]

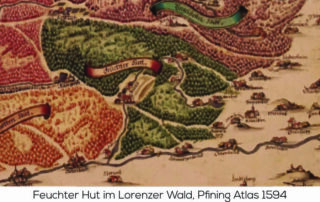

Zur Geschichte der Forsthube Affalterbach/Ochenbruck

Zur Geschichte der Forsthube Affalterbach/Ochenbruck Urkundliche Nachrichten über den Nürnberger Reichswald beginnen mit dem 13. Jahrhundert. Das große Waldgebiet war in Oberforstmeister-Ämter unterteilt, die von den Kaisern zu erblichen Reichslehen vergeben wurden. Die Waldgebiete waren ihrerseits unterteilt in Unterbezirke (Forsthute). Für die Aufsicht und Verwaltung dieser Forsthute waren Förster aufgestellt, die ebenfalls erbberechtigt waren und deshalb Erbförster [...]

Die Langweilige Hochzeit zu Schwarzabruck (1594)

Die Langweilige Hochzeit zu Schwarzabruck (1594) Im Sommer 1594 war Schwarzenbruck Tagesgespräch in der Nürnberger High Society, allerdings nicht im Positiven. Der Nürnberger Tuchhändler Endres Schmidtmer (Schmidtmayer) hatte durch seine Heirat mit Margaretha Pfinzing von Marloffstein und nach dem Tod des Schwiegervaters 1572 als Erbe das Schloss Schwarzenbruck erworben. In den 1590er Jahren kamen seine Söhne in [...]

Pfeifferhütte

Pfeifferhütte Pfeifferhütte ist der jüngste der zur heutigen Gemeinde Schwarzenbruck gehörenden Orte. Über seine Anfänge sind wir gründlich unterrichtet. lm Jahre 1714 erlaubte das markgräfliche Oberamt Burgthann dem in bitterer Armut lebenden blinden Michael Götz, auf einer Waldblöße im Mühllohe an der von Regensburg nach Nürnberg gehenden Landstraße eine Bettelhütte anzurichten, wo er von den vorüber ziehenden [...]

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf??

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Aus „Rotkäppchen“ und dem musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ kennt ihn jedes Kind, den bösen Wolf. Nun ist er zurück, auch im Bayerischen Wald. In Franken, wo er einst auch zu Hause war, wird er wahrscheinlich die nächsten Jahre auch wieder heimisch werden. Die Diskussion ist groß, auch die [...]

Die “Bros“, ein Industriedenkmal in Ochenbruck

Die “Bros“, ein Industriedenkmal in Ochenbruck Die alten Einwohner der Gemeinde können sich sicher noch an das monotone Stampf- “Getös“ der Pulvermaschinen erinnern, welches aus der Bronzefabrik drang und weithin zu hören war. Das massive Bauwerk am Wehr der Schwarzach mit dem 40 Meter hohen Schlot war ein markantes Wahrzeichen des Orts. Schon im Mittelalter stand an [...]

Schwarzenbruck im 20. Jahrhundert bis zur Gebietsreform 1972

Schwarzenbruck im 20. Jahrhundert bis zur Gebietsreform 1972 Um die Jahrhundertwende befinden wir uns in der Zeit der Hochindustrialisierung. Die Bevölkerungszahlen steigen rapide auf Grund ausreichender Versorgung mit Lebensmitteln, besserer Hygiene und Krankenvorsorge. Die Arbeiter in den Großstätten leiden jedoch nach wie vor unter der Wohnungsnot und den unsozialen Arbeitsbedingungen. Die Gesellschaft trennte sich in das bürgerliche Lager [...]

Zur Geschichte der B8 durch Ochenbruck

Zur Geschichte der B8 durch Ochenbruck Im Frühmittelalter führte der Fernweg von Bamberg nach Regensburg über die Brücke in Schwarzenbruck. Den hat König Konrad II genommen, als er hier 1025 kurze Rast machte und eine Urkunde unterschrieb. Damit wurde Schwarzenbruck (“SUARZABRUCCA“) erstmals urkundlich erwähnt. [1] Diese alten Verbindungen waren noch keine Straßen im heutigen Sinn, sondern mehr [...]

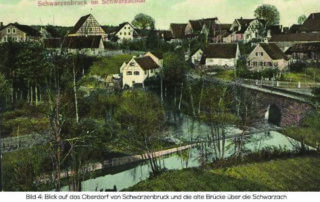

Zur Geschichte der Brücke in Schwarzenbruck

Zur Geschichte der Brücke in Schwarzenbruck Eine einfache Brücke über die Schwarzach muss schon im frühen Mittelalter bestanden haben, denn König Konrad II hat 1025 auf seinem Weg von Regensburg nach Bamberg in “Suarzabrucca“ Rast gemacht und eine Urkunde unterschrieben. Im Gemeindewappen (1963) wird sie als durchgehende, gemauerte schwarze Brücke mit 2 Jochen dargestellt, als Sinnbild für [...]

So war unsere Kirchweih in der “guten“ alten Zeit. Ein nostalgischer Rückblick

So war unsere Kirchweih in der "guten" alten Zeit Ein nostalgischer Rückblick Früher wurde bei uns die Kirchweih zur gleichen Zeit wie in Feucht gefeiert, da die Gemeinde Schwarzenbruck zur Pfarrgemeinde Feucht gehörte. In dem Salbuch von Schloss und Dorf Schwarzenbruck von 1568 lesen wir: “Wann zu Feucht Kirchweih ist, nämlich um S. Jacobi, so ist sie [...]

Schwarzenbruck im 19. Jahrhundert

Schwarzenbruck im 19. Jahrhundert Das Nürnberger Land wurde über Jahrhunderte von Bürgern der Stadt Nürnberg verwaltet. In dieser Zeit hatten sich Landschaft und Gesellschaft seit dem ausgehenden Mittelalter kaum verändert. Noch zur Jahrhundertwende 1800 bestand Schwarzenbruck als Rittergut und erbliches Reichslehen. Es umfasste typischerweise das Schloss des Grundherrn, sowie Mühle, Hammerwerk und Bauernhöfe. Die Forderungen der Französischen Revolution [...]

Haben auch Sie Geschichten und Bilder aus der alten Zeit, die Sie anderen aus der Umgebung von Schwarzenbruck teilen möchten?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit hier bald weitere, interessante Rückblicke in die Vergangenheit veröffentlicht werden können.

Es grüßt recht herzlich,

Die Chronik-Gruppe in Schwarzenbruck

Wer in der Zukunft lesen will,

Muss in der

Vergangenheit

blättern …

Vorwort

Am 6. Mai 1025 stellte der damals neu gewählte König Konrad ll. in Schwarzenbruck (SUARZABRUCCA) eine Urkunde aus. Er hat damit Schwarzenbruck aus der Anonymität der Geschichtslosigkeit befreit – 25 Jahre vor der ersten Erwähnung Nürnbergs! Schwarzenbruck hat sich längst zu einer aufstrebenden Gemeinde im schönen Schwarzachtal, am Lorenzer Reichswald liegend, entwickelt.

Albrecht Frister

Gründer der Chronik-Gruppe Schwarzenbruck

(Er verstarb am 20. Januar 2022

im Alter von 89 Jahren an seinem

Geburts- und Wohnort Ochenbruck.)

Schwarzenbruck ist meine Heimat. Im Januar 1933 wurde ich im Haus Nr. 19, der jetzigen Bäckergasse, am Bahndamm geboren. Ich bin noch im alten Schulhaus zur Schule gegangen und habe hier eine schöne und erlebnisreiche Kindheit verbracht. Mein Schulweg ist mir in lebhafter Erinnerung geblieben – bei Wind und Wetter durch das schöne Schwarzachtal. Hier am Bahndamm wohne ich noch heute.

30 Jahre lang durfte ich in der Gemeinde Schwarzenbruck Bürgermeister sein (1966 – 1996). Es war mir schon immer ein Anliegen, den hier geborenen jungen Menschen, aber auch den vielen Neubürgern zu vermitteln, in welcher „historischen Gemeinde“ sie leben. Auch die Mitbürger in den neuen Ortsteilen, die durch die Gemeindegebietsreform 1972 nach Schwarzenbruck kamen, sollen erfahren, dass der Raum schon immer zusammen gehörte.

In vielen Sitzungen hat der von mir ins Leben gerufene Arbeitskreis „Schwarzenbrucker Chronik“ das Material für dieses Buch zusammengetragen. Für die vielen Stunden, die alle ehrenamtlichen Mitglieder dieser wichtigen Arbeit gewidmet haben, sei ihnen herzlich Dank gesagt.

Albrecht Frister

Wie alles begonnen hat „Die Königsurkunde vom 6. Mai 1025“

Wie alles begonnen hat „Die Königsurkunde vom 6. Mai 1025“ Der damals neugewählte König Konrad II. stellte am 6. Mai 1025 in Schwarzenbruck eine Urkunde für den Bischof Egilbert von Freising aus. Das Schriftstück hat mit dem Ort [...]

Scharmützel mit den Markgräflichen am 6. Mai 1696 in Altenthann

Scharmützel mit den Markgräflichen am 6. Mai 1696 in Altenthann In Burgthann wurden 2019 bei einer Sichtung der Unterlagen des Pfarrarchivs Altenthann vier historische Dokumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert vorgefunden: Archiv Nr. 85 listet das Kirchenstuhl-Register [...]

Zur Geschichte der Forsthube Affalterbach/Ochenbruck

Zur Geschichte der Forsthube Affalterbach/Ochenbruck Urkundliche Nachrichten über den Nürnberger Reichswald beginnen mit dem 13. Jahrhundert. Das große Waldgebiet war in Oberforstmeister-Ämter unterteilt, die von den Kaisern zu erblichen Reichslehen vergeben wurden. Die Waldgebiete waren ihrerseits unterteilt in [...]

Die Langweilige Hochzeit zu Schwarzabruck (1594)

Die Langweilige Hochzeit zu Schwarzabruck (1594) Im Sommer 1594 war Schwarzenbruck Tagesgespräch in der Nürnberger High Society, allerdings nicht im Positiven. Der Nürnberger Tuchhändler Endres Schmidtmer (Schmidtmayer) hatte durch seine Heirat mit Margaretha Pfinzing von Marloffstein und nach [...]

Pfeifferhütte

Pfeifferhütte Pfeifferhütte ist der jüngste der zur heutigen Gemeinde Schwarzenbruck gehörenden Orte. Über seine Anfänge sind wir gründlich unterrichtet. lm Jahre 1714 erlaubte das markgräfliche Oberamt Burgthann dem in bitterer Armut lebenden blinden Michael Götz, auf einer Waldblöße [...]

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf??

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Aus „Rotkäppchen“ und dem musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ kennt ihn jedes Kind, den bösen Wolf. Nun ist er zurück, auch im Bayerischen Wald. In Franken, wo er einst auch [...]

Die “Bros“, ein Industriedenkmal in Ochenbruck

Die “Bros“, ein Industriedenkmal in Ochenbruck Die alten Einwohner der Gemeinde können sich sicher noch an das monotone Stampf- “Getös“ der Pulvermaschinen erinnern, welches aus der Bronzefabrik drang und weithin zu hören war. Das massive Bauwerk am Wehr [...]

Schwarzenbruck im 20. Jahrhundert bis zur Gebietsreform 1972

Schwarzenbruck im 20. Jahrhundert bis zur Gebietsreform 1972 Um die Jahrhundertwende befinden wir uns in der Zeit der Hochindustrialisierung. Die Bevölkerungszahlen steigen rapide auf Grund ausreichender Versorgung mit Lebensmitteln, besserer Hygiene und Krankenvorsorge. Die Arbeiter in den Großstätten leiden [...]

Zur Geschichte der B8 durch Ochenbruck

Zur Geschichte der B8 durch Ochenbruck Im Frühmittelalter führte der Fernweg von Bamberg nach Regensburg über die Brücke in Schwarzenbruck. Den hat König Konrad II genommen, als er hier 1025 kurze Rast machte und eine Urkunde unterschrieb. Damit [...]

Zur Geschichte der Brücke in Schwarzenbruck

Zur Geschichte der Brücke in Schwarzenbruck Eine einfache Brücke über die Schwarzach muss schon im frühen Mittelalter bestanden haben, denn König Konrad II hat 1025 auf seinem Weg von Regensburg nach Bamberg in “Suarzabrucca“ Rast gemacht und eine [...]

So war unsere Kirchweih in der “guten“ alten Zeit. Ein nostalgischer Rückblick

So war unsere Kirchweih in der "guten" alten Zeit Ein nostalgischer Rückblick Früher wurde bei uns die Kirchweih zur gleichen Zeit wie in Feucht gefeiert, da die Gemeinde Schwarzenbruck zur Pfarrgemeinde Feucht gehörte. In dem Salbuch von Schloss [...]

Schwarzenbruck im 19. Jahrhundert

Schwarzenbruck im 19. Jahrhundert Das Nürnberger Land wurde über Jahrhunderte von Bürgern der Stadt Nürnberg verwaltet. In dieser Zeit hatten sich Landschaft und Gesellschaft seit dem ausgehenden Mittelalter kaum verändert. Noch zur Jahrhundertwende 1800 bestand Schwarzenbruck als Rittergut und [...]

Haben auch Sie Geschichten und Bilder aus der alten Zeit, die Sie anderen aus der Umgebung von Schwarzenbruck teilen möchten?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit hier bald weitere, interessante Rückblicke in die Vergangenheit veröffentlicht werden können.

Es grüßt recht herzlich,

Die Chronik-Gruppe in Schwarzenbruck